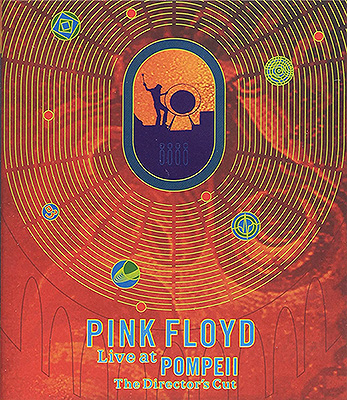

Pink Floyd. Live at Pompeii

Simbiosis filmo-musical, la fusión de recital y obra audiovisual se identifica a su vez con el rezumante misterio de música y localizaciones.

No completadas aún la infancia y adolescencia del Rock y el Pop, demasiado se corrió en pocos años tras el ilusorio grial de una libertad sin límites. La nueva alianza cine-música desencadenó un vertiginoso arrebato juvenil, inyectado en el torrente contracultural: El rock de la cárcel (1957), de Richard Thorpe, con Elvis Presley; ¡Qué noche la de aquel día! (1964) y Help! (1965), ambas de Richard Lester, con The Beatles; documentales como Don’t Look Back (1967), de D.A. Pennebaker, sobre Bob Dylan; Sympathy for the Devil (1969), de Jean-Luc Godard, sobre The Rolling Stones; Woodstock. Tres días de paz y música (1970), de Michael Wadleigh…

Ingredientes sustanciales del potaje psicodélico fueron la Generación Beat de Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs… o el cine underground de Andy Warhol, Jonas Mekas, John Casavettes, Michael Snow, etc: la entente audiovisual más arriesgada y experimental. La ‘originalidad’ creativa era pose preceptiva para ‘cambiar el mundo’ y aderezo habitual, la fusión alucinógena de lo visual y lo sonoro: parte de la sumersión experiencial en que debía consistir un pretencioso arte sin tradición, técnica ni reglas. El fútil happening incluía así, barra libre lisérgica, exotismo y pacifismo orientalistas, aplicación teórica y práctica de marxismo y psicoanálisis a sociología, enseñanza, sexualidad, agitación política…

Contribuyeron a elaborar la pócima unos estudiantes de Arquitectura y Bellas Artes llamados Roger Waters, Rick Wright, Nick Mason, Syd Barrett y David Gilmour (sustituto de aquél, ya desintegrado por el LSD). O sea, Pink Floyd. Zabriskie Point (1970), de Michelangelo Antonioni, More (1969) y El valle (1972), ambas de Barbet Schroeder, eran hasta entonces sus aportaciones más notorias al cine.

A pesar de no ser depurados instrumentistas, sus ambiciones musicales contribuyeron a expandir el periodo creativo más hondo y fecundo de la historia del Rock. El listón estaba alto: Miles Davis, King Crimson, Frank Zappa, Genesis, Joni Mitchell, Led Zeppelin, Mike Oldfield, Yes… Pink Floyd eran referencia en ese festín musical de inteligente e innovador vanguardismo, que devino atemporal al imbuirse de las tradiciones Clásica, Jazz, Folk…

Autores de memorables desarrollos rítmicos, melódicos y armónicos, también exploraron las disonancias de lo abismal, onírico y espectral. De ahí el rotundo acierto de partida de Pink Floyd Live at Pompeii (1972): registro de un concierto sin público en las ruinas del anfiteatro romano de Pompeya, ciudad sepultada por una erupción del Vesubio un remoto 24 de octubre del año 79. Fue el debut de Adrian Maben (1942), director de solo catorce títulos de claro tenor artístico y documental.

Simbiosis filmo-musical no superada en el ámbito Rock, la fusión de recital y obra audiovisual se identifica a su vez con el rezumante misterio de música y localizaciones. Todo un hallazgo como analogía atmosférica y conceptual, mejorado en 2003, si cabe, con el montaje extendido de Maben.

Nada fue casual. Pink Floyd ya era una formación emblemática en 1972, aunque The Dark Side of the Moon (1973), Wish You Were Here (1975), Animals (1977) y The Wall (1979) fuesen aún proyectos futuribles. Pues inapelable es la consistencia de los precedentes: The Piper at the Gates of Dawn (1967), A Saucerful of Secrets (1968), Ummagumma (1969), Atom Heart Mother (1970), Meddle (1971).

Pink Floyd Live at Pompeii es, en fin, una icónica obra audiovisual, inmune a modas y, quizá, un colofón que robustece la perennidad de la música, el mejor legado de un grupo imprescindible que ojalá hubiera sido más prolífico.

Suscríbete a la revista FilaSiete