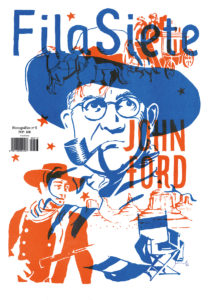

Ancianos y familia en Las uvas de la ira (John Ford, 1940)

Comen en la misma mesa, duermen bajo el mismo techo, viajan en el mismo camión, comparten el mismo destino. Son los abuelos de la familia Joad. Podrían haber sido nuestros propios abuelos. En 1940, John Ford estrenó su adaptación de Las uvas de la ira, de John Steinbeck. Mientras que el escritor había insuflado un amargo espíritu determinista a la novela, Ford quiso compadecerse de los mismos personajes a su manera, con la dignidad debida. Seguro que en esto influye fundamentalmente su mirada cristiana, a la que nunca renunció mientras estuvo activo.

Así las cosas, este clásico cuenta el drama de los “okies”, habitantes de Ocklahoma que emigraron a California durante la Gran Depresión por causa del desahucio. En particular, me quiero detener en un aspecto menos comentado de la película. Del desahucio, de la miseria, del trabajo, de la gente, del héroe fugitivo, de las promesas de la tierra prometida de California y de la carretera 66 se ha hablado largo y tendido. Pero no se ha hecho justicia a los ancianos, integrados de manera natural en la historia. Ha llegado el momento de hacerlo.

La película arranca con uno de esos planos magistrales que solo Ford y tan solo John Ford ha sabido rodar, en esta ocasión gracias a su director de fotografía Gregg Toland. El expresidario Tom Joad (interpretado por el grandísimo Henry Fonda) regresa a su hogar recorriendo a pie una carretera desierta. Los dos tercios de la imagen significan simbólicamente cómo el Cielo aún vela por él. Para John Ford es importante dar muestras de cómo la Trascendencia se manifiesta en nuestra vida de dos maneras: a través de la Creación y de las obras buenas de las personas. Nunca jamás se olvida de sus criaturas.

Al llegar a casa se encuentra con una realidad triste. Al igual que otras familias, los Joad han perdido sus tierras. Solo les queda viajar a alguna otra parte del país donde recomenzar. Sin embargo, no todos están por la labor de emprender ese viaje. La aventura queda para los jóvenes. Grandpa, el abuelo, se resiste como un niño enrabietado a subir a la camioneta. Esa es su tierra, donde nació y crió a sus hijos. Y ahora le quieren obligar a abandonarla. La reacción de su familia es unánime: no van a dejarle ahí abandonado, por mucho que sea su voluntad. Por encima de todo, son una familia y la familia siempre tiene que permanecer unida, contra viento y marea, contra desahucios, leyes, penurias, disparates y dislates de viejo cascarrabias… Sea o no acorde con su decisión personal, el abuelo no se va a salir con la suya. Se empeñan y logran montarlo en el camión a regañadientes. El deseo de Grandpa está muy reñido con su supervivencia. Todos saben que se equivoca, por mucho que sea un adulto, esté sufriendo y “sea su voluntad”. Es una boca más que alimentar, sí; pero no una carga. Una persona nunca es una carga. Nadie en su sano juicio, ni “por el amor de todos los santos”, concebiría dejarle ahí.

Las uvas de la ira refleja una consideración profunda y justa de los ancianos, la que se tenía de ellos cuando la gente todavía no había perdido la cordura. Nos cuidaron, son la voz de la experiencia y la referencia más primordial de todo lo conocido. Sin ellos, la familia no sería; sin ellos, la familia está huérfana. Sin ellos, la sociedad y sus instituciones pierden su pasado. Como buen irlandés, hijo y nieto, padre y esposo, John Ford realza la humanidad y la delicadeza de los miembros de la familia Joad. El mundo se había entregado a una nefasta y dolorosa guerra mercantil y territorial. Porque las guerras de toda clase las deciden los políticos, no la gente decente, a la que a veces suelen arrastrar y envilecer. Mientras tanto, Ford repasa el pasado más reciente del americano sencillo, de a pie, que se ve obligado a sufrir la vida tal y como viene. “Somos la gente”, dice Ma Joad, “y la gente siempre sale adelante, por muchas que sean las dificultades que haya que superar”.

No obstante, llegó su hora: “Estoy muy cansado, muy cansado”, dice el abuelo tumbado en la cuneta de la carretera 66, a la sombra de un tenderete provisional, mientras coge un puñado de tierra que se arroja sobre sí, consciente de que es el fin. Asistimos a la intimidad de su lecho de muerte, junto a su hijo y su nieto, que le asisten para no dejarle solo ni desamparado, de nuevo.

John Ford podría habernos ahorrado el momento del duelo. Sin embargo, lo consideró digno de un espacio en el filme. En la vida -como en el viaje de los Joad, donde cada cual sueña, se entristece, se encoleriza, se humilla, es paciente, se sacrifica y muere- debería seguir habiendo espacio para la vida tal y como es. Esa es la perfección de la vida real.

Nadie sabe qué haremos cuando llegue la hora de la verdad. Quién sabe qué motivará nuestras decisiones. Quizá -Dios no lo quiera- nos avergoncemos. Aún estamos a tiempo. Al menos, Ford nos contó su decisión poética. Bueno es saberlo.